D’où viennent les inégalités entre sociétés ?

Pourquoi les Européens ont-ils conquis l'Amérique, et non le contraire ? Analyse du best-seller de Jared Diamond. Indispensable en ces temps tourmentés. #283

👨🚀 Tous les mardis, Stéphane Schultz décrypte l’impact des technologies sur l’économie et la société... En savoir plus sur cette lettre : À propos

Vous êtes 10 415 abonnés à recevoir cette lettre. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux et merci aux autres pour leur fidélité. Vous avez découvert cette lettre par un autre canal ?

🧭 De quoi allons-nous parler

L’autre soir j’écoutais une émission de radio sur la remise en cause de la pax americana par Donald Trump. Une phrase m’a marqué : “les Européens, c’est 500 millions d’habitants qui demandent à 340 millions d’habitants, les Américains, de payer pour les protéger de 140 millions d’habitants, les Russes” (Donald Tusk, cité par Thomas Legrand, Le téléphone sonne - France Inter 13/03). Une fois passés les premiers instants d’étonnement, j’ai réalisé à quel point ma vision d’une situation était influencée par un mélange d’angoisse du présent et de méconnaissance du passé. Comme pour les crises climatiques ou énergétiques, j’ai besoin pour appréhender des sujets aussi complexes de me plonger plus profondément dans des disciplines différentes. Ça tombe bien j’étais en train de finir Guns, germs and steel de Jared Diamond, traduit en français par De l’inégalité parmi les sociétés (Gallimard, 2000). Le biologiste américain s’attaque à l’une des grandes énigmes qui divisent les historiens : quels sont les facteurs qui expliquent pourquoi ce sont les Européens qui ont envahi et asservi les indigènes d’Amériques, d’Afrique et d’Océanie, et pas le contraire ? Ça ne résout en rien la menace russe à nos frontières, mais cela ouvre plein de perspectives nouvelles. Laissez-moi vous en parler.

💌 Cette semaine

À chaque lettre un nouveau sujet décrypté : des inégalités entre sociétés de Jared Diamond

Il y a près de 500 ans, le 16 novembre 1532, le conquistador Francisco Pizarro allait renverser en quelques heures Atahualpa, monarque absolu de l’empire Inca, et ainsi affirmer l’emprise des espagnols sur le Nouveau Monde. Auréolé de ses récentes conquêtes au Pérou, l’empereur Atahualpa était pourtant à la tête d’une armée de 80 000 soldats. Couverte d’or et d’argent, sa garde rapprochée balayait la route devant lui. 80 seigneurs le portaient sur sa litière tapissée de plumes de perroquets. Le rendez-vous était fixé sur la Plaza de Cajamarca, une ville fermée des hauts plateaux du Pérou. Pizarro avait tendu un piège aux Incas. Sitôt les hostilités lancées, les troupes espagnoles en armures, montées sur des chevaux ornés de grelots, chargèrent au son des trompettes. Les fantassins tirèrent avec leurs fusils sur les opposants armés de gourdins. Terrifiés, les Indiens furent massacrés presque sans se battre. L’empereur fut enlevé, ce qui permit plus tard aux espagnols de toucher une formidable rançon en métaux précieux. Pizarro l’exécuta ensuite et prit possession de tout son royaume.

La Capture d'Atahualpa par Juan Lepiani (source : Wikipedia)

Ce qui reste le plus incroyable dans cet évènement historique fut le rapport de forces en présence à Cajamarca. Face aux 80 000 soldats, les espagnols n’étaient que 62 soldats à cheval et 106 fantassins. Vous lisez bien : 168 soldats ont passé par les armes 40 000 hommes dans la même journée et obtenu la capitulation des 40 000 autres. Pas un espagnol n’a été tué ni blessé dans cette bataille. D’autres conquêtes suivirent dans les mêmes configurations et avec les mêmes résultats. Les Incas n’avaient jamais vu de chevaux. Aux épées d’acier, aux lances et aux fusils des espagnols ils n’opposaient que des gourdins et de frêles armures.

Autre facteur moins visible, les maladies importées par les colons décimèrent les premiers Incas dès 1520. La variole par exemple se propageait tellement rapidement qu’elle tuait des villages entiers avant même que les Européens ne les atteignent. En quelques années, 95% des précolombiens avaient disparu. Les germes furent l’arme la plus mortelle des conquérants eurasiens sur toute la planète. En Amérique du Nord, en Australie, dans les îles du Pacifique, les mêmes causes provoquèrent les mêmes hécatombes.

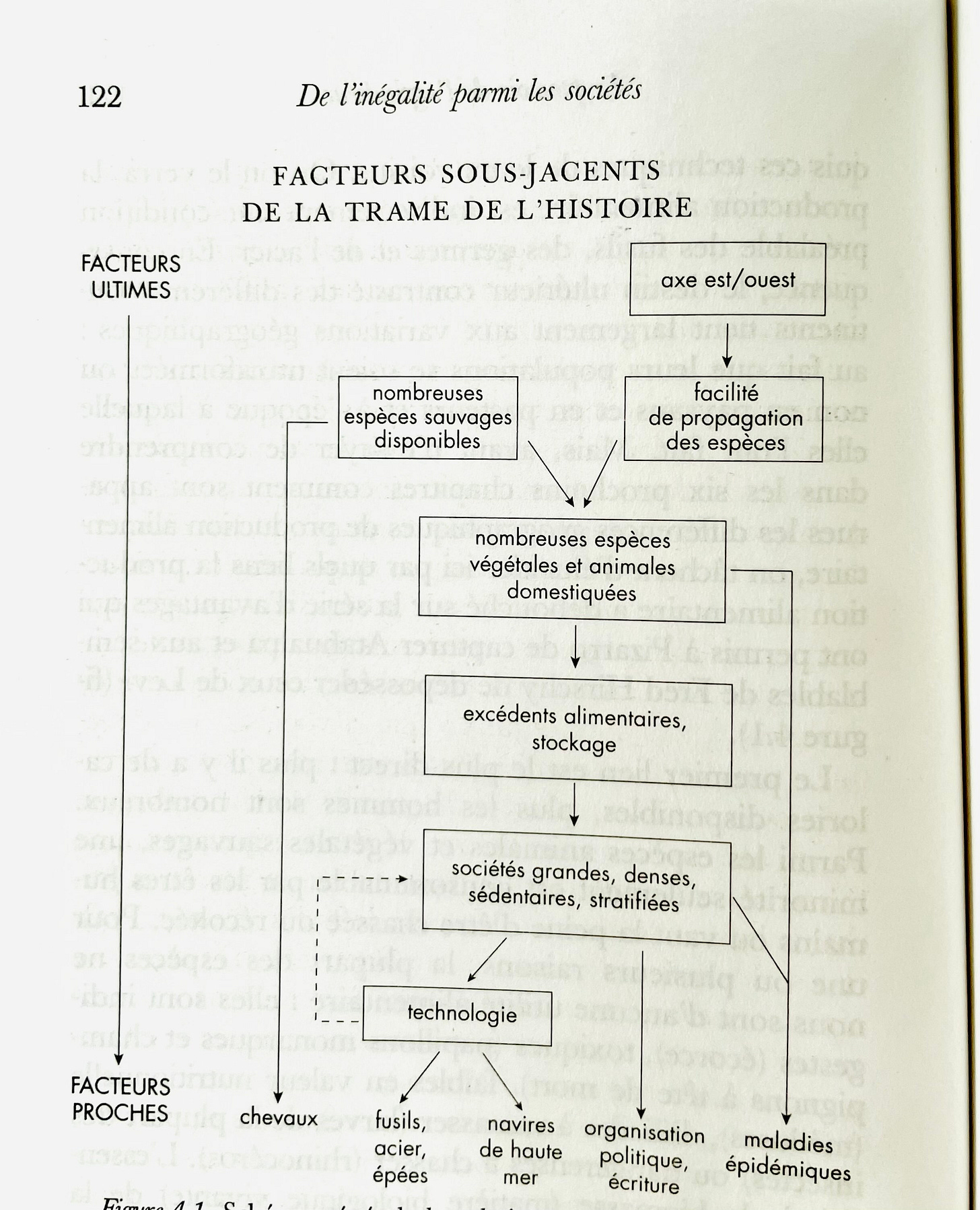

Ne connaissant pas l’écriture, Atahualpa et ses semblables n’avaient aucune idée de l’existence d’envahisseurs d’outre-mer ni de semblables menaces à d’autres périodes de l’histoire. Alors que dans l’autre camp l’“alphabétisation avait fait des Espagnols les héritiers d’un immense ensemble de connaissances sur les comportements et l’histoire”. Fusils, germes, acier, histoire. Ces facteurs allaient assurer une conquête facile et l’extermination presque totale des populations du Nouveau Monde. Cela n’explique pourtant pas pourquoi ce sont les Européens qui ont disposé de ces “armes”, et non les Indiens. Jared Diamond va ainsi consacrer son ouvrage à démontrer les “facteurs ultimes”, au-delà de ces « facteurs proches » qui ont conduit à l’hégémonie eurasienne. Ceux qui expliquent les inégalités entre sociétés, de la fin de l’âge de glace (-10 000 avant JC) à notre ère.

Il lui fallut tout d’abord démonter l’une des explications les plus couramment partagées : les peuples ne seraient pas égaux entre eux1. Diamond a comparé les modes de vie au cours de l’histoire entre peuples différents et sur des territoires différents pour évacuer cette explication. Au contraire des idées reçues écrit-il, les peuples de Nouvelle-Guinée (auprès desquels il a passé 33 ans de sa vie) sont issus d’une sélection naturelle qui favorise beaucoup plus l’intelligence que celle des Eurasiens. Ne bénéficiant pas d’infrastructures et de sociétés structurées, ils ont du faire preuve de beaucoup plus d’intelligence pour survivre. De même, leur mode de vie privilégie l’action, la résolution de problèmes et l’exercice physique là où celui des jeunes Américains par exemple souffre d’immobilité et de passivité. “Pourquoi les Européens, malgré leur handicap génétique probable et leur désavantage en matière de développement, se sont-ils retrouvés avec un cargo (terme utilisé pour définir les biens manufacturés, les armes, les avions,…NDLR ) plus important ?”. Si les peuples ne sont pas nés inégaux, comment expliquer les inégalités entre peuples ? Diamond va reconstituer patiemment le puzzle de l’histoire de l’humanité en étudiant l’histoire, la géographie, la linguistique, la biologie, l’agro-économie, pour répondre à cette question.

Le biologiste devenu historien résume en une formule ses conclusions : “l’histoire a suivi des cours différents pour des peuples différents en raison des différences de milieux, non pas des différences biologiques entre ces peuples”.

Schéma issu du livre De l’inégalité parmi les sociétés, Jared Diamond (traduit par Emmanuel Dauzat), Gallimard (2000).

Quelles sont ces différences liées à l’environnement ? On en dénombre 4 principales.

La domestication des animaux et des plantes

Le continent eurasien a présenté assez tôt des facteurs favorables à la domestication de grands mammifères et de plantes riches en protéines. Cette explication très “agro” est l’une des principales du livre. Lors de la première conquête des Amériques via le détroit de Béring il y a plusieurs milliers d’années, les premiers peuples auraient massacré les grands mammifères existants, ce qui expliqua qu’au début du XVIème siècle les conquistadors ne trouvèrent presque aucune agriculture ni élevage dans les empires du Nouveau Monde. Les chevaux que l’on associe naturellement aux Indiens d’Amérique ont été importés par les colons, de même que veaux, vaches et cochons. Seuls les sympathiques lamas étaient déjà présents, mais ne comptez pas sur eux pour tirer des charrues, moudre du grain ou porter des hommes. Idem pour les zèbres, éléphants et hippopotames d’Afrique que l’on a jamais réussi ni à domestiquer ni à faire se reproduire en captivité. Il existe en réalité moins de 15 mammifères domesticables dans le monde et assez peu de plantes à cultiver (j’ai oublié le chiffre). Pour les plantes d’ailleurs ce sont des facteurs purement climatiques et biologiques qui ont empêché leur généralisation.

Or c’est l’agriculture et l’élevage qui permirent aux populations eurasiennes d’atteindre une masse critique avant les autres. Les chevaux et bovins allaient fournir l’énergie animale pour labourer, moudre, fendre, transporter. Les animaux d’élevage fourniraient aussi les intrants pour fertiliser les cultures. Les excédents alimentaires permettraient d’entretenir une classe non laborieuse de scribes, architectes, druides2 et hiérarques caractéristiques de sociétés complexes.

Les migrations internes aux continents

Un simple regard sur une mappemonde expose l’évidence géographique : l’Eurasie représente une immense étendue Est-Ouest sans barrière écologique majeure, permettant aux humains, marchandises, cheptels et semences de circuler aux mêmes latitudes. Les guerres ont également emprunté les mêmes routes (c’était le lien avec l’actualité, NDLR), diffusant encore plus radicalement inventions et modes de vie.

À l’inverse, la configuration Nord-Sud des Amériques et de l’Afrique saute aux yeux. Ajoutez des barrières physiques difficilement franchissables comme les déserts de Californie, du Mexique, d’Afrique du Sud ou du Sahara, le Darien Gap ou les montagnes andines, et vous comprendrez ce qui a empêché les innovations de circuler entre pays parfois éloignés d’à peine quelques centaines de kilomètres.

Les migrations entre continents

Curieusement la mer ne semble pas avoir représenté une telle barrière, comme le montre l’énigme de Madagascar, conquise par des Austronésiens (Taïwan, Asie de l’Est) il y a plusieurs milliers d’années sur des bateaux nettement plus imposants que la frêle armada de Christophe Colomb. La maîtrise des mers a clairement permis aux Européens de conquérir les Amériques puis les Indes. Elle a aussi favorisé les échanges entre pays méditerranéens et entre micro-nations d’Océanie dès l’Antiquité.

La masse critique de populations

Des bassins de populations denses se développent grâce à l’agriculture et aux échanges, multipliant les occasions d’inventer de nouvelles techniques et de les diffuser. “Toutes les sociétés humaines comptent des gens inventifs. Le fait est simplement que certains environnements offrent plus de matériaux de départ que d’autres, et des conditions plus favorables à l’utilisation de ces inventions”. Jared Diamond nous explique qu’au-delà de la densité, c’est la compétition entre sociétés qui a favorisé leur développement. En temps de paix, l’État centralisé sécurise le développement des “affaires” et accompagne celui d’infrastructures comme les routes, les ports et l’irrigation. Les langues également s’unifient sous l’impulsion de la diffusion des écrits3. L’enseignement et la recherche se développent.

Toujours désireux d’isoler et préciser chaque facteur, l’auteur nous rappelle que certaines sociétés ont rejeté des inventions après les avoir acceptées. Le Japon par exemple a interdit les fusils pour favoriser la production de ses légendaires katanas. Les Britanniques ont longtemps retardé l’éclairage électrique public. Les USA ont bloqué les vols supersoniques et revendu des brevets électroniques aux japonais pour protéger l’industrie du tube,... De quoi revenir sur l’idée préconçue que certaines sociétés seraient par nature “plus innovantes” que d’autres. Cela dépend des périodes, et du contexte de la période.

De l’inégalité dans les sociétés a été publié en 1997. À une période où le Japon commençait à dépasser les États-Unis dans la micro-électronique et où l’ex-URSS n’en finissait pas de s’effondrer. Depuis, internet a effacé en grande partie les barrières géographiques. Les idées et l’argent circulent presque librement. Le container a transformé le commerce mondial et transféré des milliards de dollars d’un continent à l’autre4. Plus de 200 000 vols sillonnent quotidiennement les ciels de la planète. Les années 2020 ont rappelé cependant que, comme le démontrait si bien Jared Diamond, la géographie ça compte. Le Japon est embourbé dans des crises financière et énergétique. Les virus traversent la planète en quelques jours. L’Europe découvre sa dépendance stratégique aux énergies fossiles. L’Amérique veut s’emmurer derrière ses frontières physiques. “Il y a des décennies où il ne se passe rien et des semaines où des décennies se produisent” disait Fabienne Sintès dans l’émission que j’ai écoutée. Certes, mais il y a des logiques millénaires qu’il est présomptueux d’ignorer. J’espère vous avoir donné envie comme moi de vous y intéresser.

🧐 Et aussi

Des ressources utiles en lien avec le sujet traité cette semaine.

Un documentaire sur la thèse du livre, avec Jared Diamond lui-même (ambiance années 2000 garantie) Guns, Germs and Steel - National Geographic - YouTube

J’ai découvert ce livre en écoutant jusqu’au bout un long entretien de Jean-Marc Jancovici - les livres recommandés par Janco

🤩 On a aimé

Nos trouvailles de la semaine, en vrac et sans détour

Une vue aérienne de l’usine de Waymo en Arizona révèle que près de 2000 véhicules autonomes de Google seraient prêts à être livrés…reste à savoir dans quelles villes ? Inside Waymo’s Expansion: Thousands of Cars, New Depots, and What’s Next

Google toujours : alors que Maps fête ses 20 ans, un article sur l’histoire des images de rues et de Google Street View - Street View: A History

Pendant ce temps, Amazon a désormais 750 000 robots dans ses entrepôts - Amazon has more than 750,000 robots that sort, lift, and carry packages—see them in action

Très joli reportage sur le Groenland et ses habitants, dans le viseur des Américains - Cette île que Trump veut prendre par la force - Blick

Et pendant ce temps, les Canadiens eux ne seraient pas contre adhérer à l’Union Européenne - Canada to be EU’s 28th member? Nearly half of Canadians say yes

Un timelapse de la construction en 4 mois du plus grand bateau du monde, Aidanova. Ça me fait tellement penser au Titanic… - Building the largest Cruise Ship ever built in Germany

C’est terminé pour aujourd’hui !

À la semaine prochaine, n’hésitez pas à réagir. Vous pouvez également commander mon livre (beaucoup moins bien que celui de Jared Diamond) pour soutenir mon travail.

Stéphane

Je suis Stéphane Schultz, de 15marches. Le jour je suis consultant, je prends des trains à travers les plaines. La nuit je lis et j’écris cette lettre.

En un mot : le racisme.

Désolé je n’ai pas pu manquer celle-là :

Lisez l’extraordinaire L’infini dans un roseau d’Irène Vallejo sur l’histoire de l’écriture, des livres et des bibliothèques.

Vous devriez aussi lire mon livre Après la Tech, le numérique face aux défis écologiques sur ce sujet.

Merci Stéphane !

Je recommande le beau roman de Laurent Binet, "Civilisations", qui imagine la conquête espagnole "a l'envers": et si Atahualpa avait gagné à Cajamarca ? Une lecture stimulante !

Passionnant article, merci Stéphane!